ElektroSpicker #067

71a GEG: Wenn Gebäudeautomation auf gesetzliche Vorschrift trifft

PARAGRAF 71a GEG: WENN GEBÄUDEAUTOMATION AUF GESETZLICHE VORSCHRIFT TRIFFT

Das Energieeinsparpotenzial bei größeren Gebäuden ist oftmals enorm und kann durch einen Energienutzungsplan deutlich optimiert werden. Wie das ist in der Praxis funktioniert, das erklärt dieser Elektrospicker.

Im Paragraf 71 a des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) ist geregelt, ab welcher Gebäudegröße ein solcher Plan gesetzlich verpflichtend ist. Denn: durch das Monitoring können Energieverbräuche identifiziert und optimiert werden. Aber was bedeutet das konkret für Bauherren, Inhaber von Bestandsgebäuden und letztlich für den Elektroplaner in der Umsetzung? Wie kann eine solche Automatisierung aussehen und wie dynamisch ist der Anpassungsprozess des Gesetzes?

Paragraf 71a GEG – was ist das eigentlich?

Das Gebäudeenergiegesetz ist die nationale Umsetzung des EPD, der European Building Directive. Hierin wird auf europäis-cher Ebene energetische Betrachtung, Instandhaltung, Sanierung und ähnliche Maßnahmen für Gebäude geregelt. Auf nationaler Ebene regelt dies das GEG. Bauherren und Eigentümer, die ein Nicht-wohngebäude neu errichten oder sanieren und modernisieren, sind nach dem GEG verpflichtet einen Energienutzungsplan zu erstellen. Hier greift der Paragraf 71a. Er schreibt vor, dass Gebäude oder auch Gebäudegruppen mit einer Heizungs-, Lüftungs- oder Klimaanlage (oder Kombi-nationen davon) mit einer Nennleistung von mehr als 290 kW bis zum 31. Dezember 2024 mit Gebäudeautomation und -steuerung auszustatten ist. Dieses System muss den Automatisierungsgrad B nach DIN V 18599-11 erfüllen und die Kommunikation zwischen verschiedenen Systemen ermöglichen. Das Ziel ist die Steigerung der Energieeffizienz, die Reduzierung der Energiekosten und die Senkung von Emissionen.

Was bedeutet das in der Umsetzung?

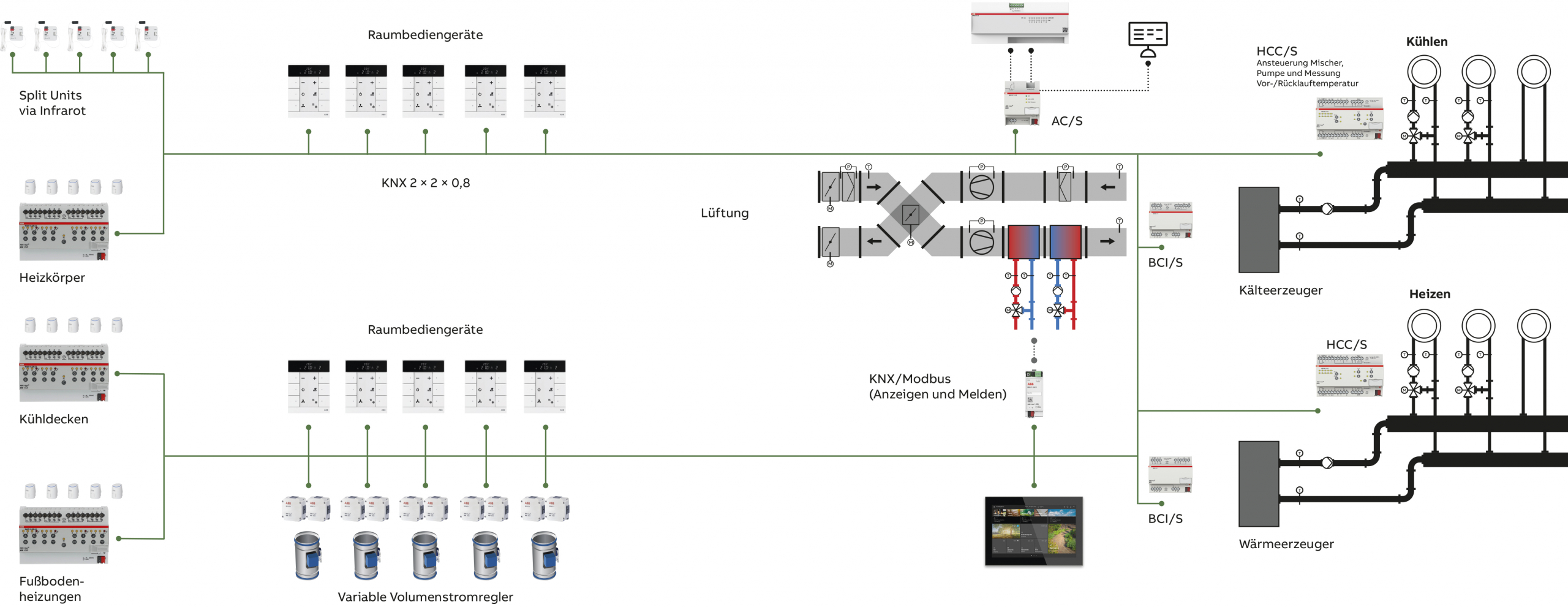

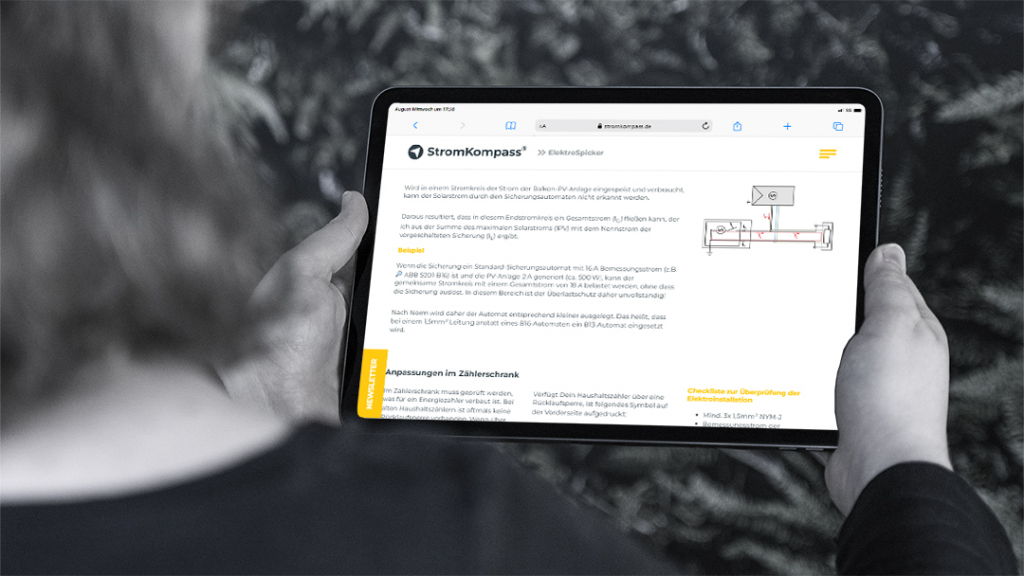

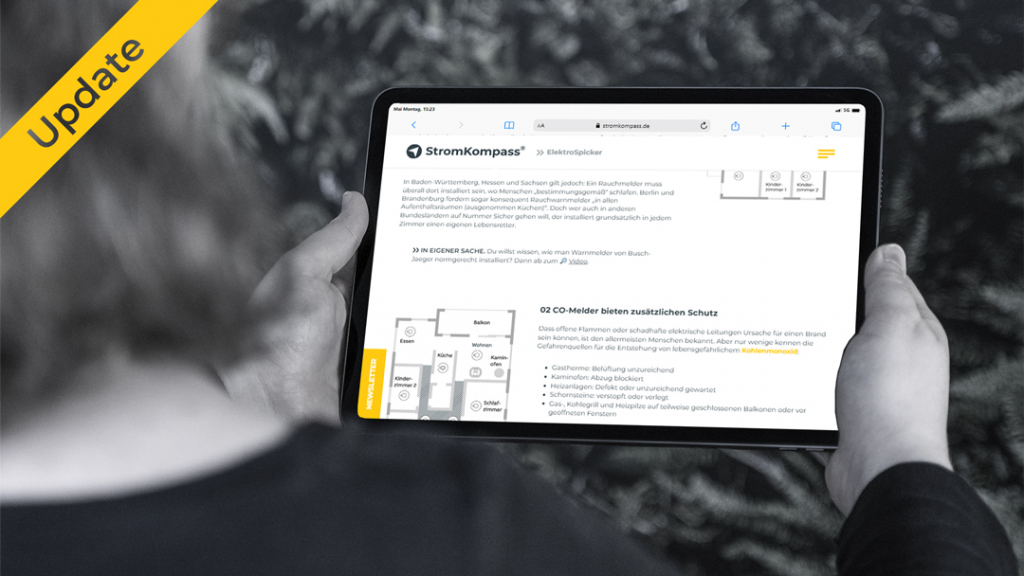

Die Verpflichtung zur Erstellung eines Energienutzungsplans gilt zunächst einmal für die Errichtung von Neubauten sowie für Bestandsgebäude, die saniert werden sollen. Auch eine Umnutzung fällt unter die entsprechende Verpflichtung. Gefordert wird eine digitale Energieüberwachung. Das Gebäude muss also zunächst einmal mit der entsprechenden Technik ausgestattet werden. Diese muss in der Lage sein die entsprechenden Anlagen kontinuierlich zu überwachen, die Verbräuche zu protokollieren und zu analysieren. Dies gilt für alle Hauptenergieträger innerhalb des Gebäudes. Die Auswertungen müssen firmen- und herstellerunabhängig über frei konfigurierbare Schnittstellen möglich sein. Letztlich muss das System, für das sich Eigentümer und Planer entscheiden, die Kommunikation zwischen dem gebäude-technischen System und anderen Anwendungen innerhalb des Gebäudes ermöglichen. Nur so kann verhindert werden, dass gegeneinander gearbeitet wird. Wenn die Heizung anspringt, weil die Klimaanlage zu stark runtergekühlt hat oder ein Fenster geöffnet wurde, verfälscht das entsprechend die Energieeinsparpotenziale und es wird gegen- nicht miteinander gearbeitet.

Eine 300 kW-Anlage kann je nach Dämmstandard unterschiedlich große Flächen versorgen. Bei einem Altbau geht man meist von 1800 bis 2400 Quadratmeter bebaute Fläche aus. Bei einem Neubau mit moderner Wärmedämmung könnte die Heizleistung für eine Fläche von 2700 bis 3600 Quadratmeter ausreichen. In Industriehallen mit teilweise bis zu zehn Meter hohen Decken sind es lediglich 300 bis 400 Quadratmeter. Für Hotels reicht eine solche Anlage im Schnitt für ein 100 Zimmer-Haus.

Beispiele und Lösungsansätze

ABB hat mit ClimaECO beispielsweise ein System, das Heizen, Kühlen und Lüften intelligent und energieeffizient steuert – abgestimmt auf Anforderungen aus dem GEG und ISO 52120. Es vereint verschiedene Funktionen in einem Gerät und ist damit ideal auch für Bestandsgebäude. Die Automatisierungslösung vereint alle HLK- Anwendungen und basiert dabei auf einem standardisierten KNX-System. KNX bietet ein System für Gebäudeinstallation und MSR-Technik. Dadurch ergibt sich nur ein Ansprechpartner für die gesamte Systemtechnik innerhalb eines Gebäudes. KNX gibt es seit 1990, bestehende Anlagen können so problemlos erweitert werden. Über 500 Hersteller können miteinander kombiniert werden. Bei ClimaECO werden die Raumautomatisierung und HLK-Primäranlagen nahtlos in ein System integriert. Zahlreiche Hotels oder Verwaltungsgebäude sind mit KNX ausgestattet, beispielsweise im Bereich Lichtsteuerung. Daher ist die Anpassung mit einem entsprechen KNX-basierten System einfacher.

Zu erwartende Gesetzes-Novellierungen

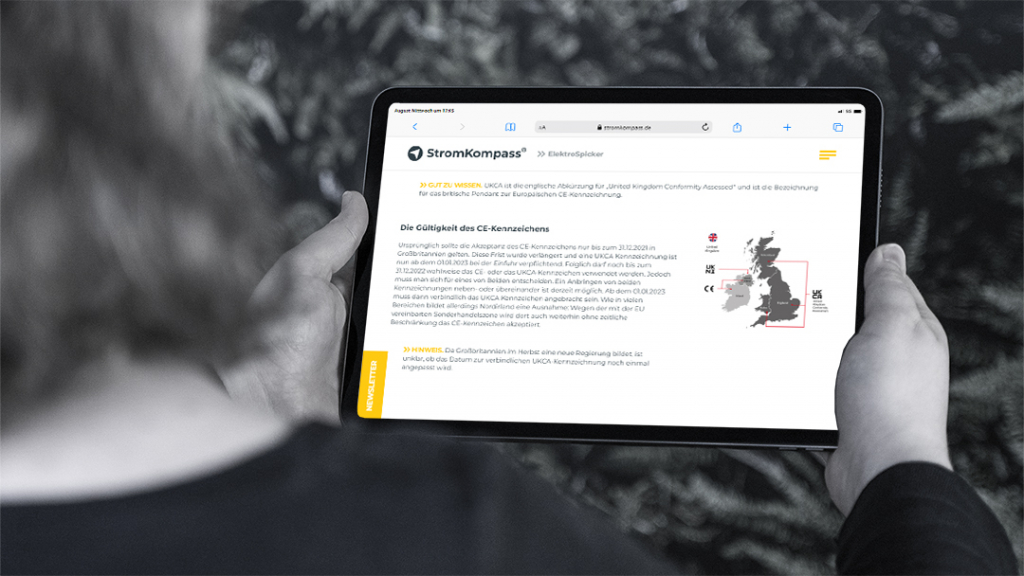

Der Paragraf 71a ist eine sehr dynamische Regelung. Deshalb sind bereits jetzt verschiedene Anpassungen und Novelli-erungen vorgesehen. Im Sommer 2026 gibt es die erste Erweiterung. Darin geht es um die Raumluftüberwachung. Steuerungsfunktionen für eine optimale Erzeugung und Nutzung müssen dann bereitgestellt werden. Der Energieverbrauch muss bei externen Signalen anpassbar sein. Auch der CO2-Gehalt muss dann messbar sein. Zum Jahreswechsel 2027/2028 soll die automatische Lichtsteuerung eingeführt werden. Die Nutzung von Tageslicht wird eine größere Rolle spielen. Bis 2030 ist geplant den eigentlichen Ausgangswert von 290 KW um 70 KW zu senken. Im Bereich von 220 und 230 KW liegen dann bereits Grundschulen oder eine größere Kita. Dort würde der Einsatz von entsprechenden Systemen ebenfalls verpflichtend werden.

Produkte für die Umsetzung?

Effiziente Klimatisierung mit nur einem System – ClimaECO

FAQ - Fragen & Antworten

01Gibt es Ausnahmen von der Regelung in §71a?

Es gibt bestimmte Ausnahmen und Befreiungen von den Verpflichtungen gemäß § 71a des Gebäudeenergiegesetzes (GEG). Sollten die Kosten für die Nachrüstung nicht innerhalb einer angemessenen Frist durch die Einsparungen gedeckt werden können, kann eine Befreiung beantragt werden. Bei Bestandsgebäuden, die bereits über ein Automationssystem mit einem bestimmten Automatisierungsgrad verfügen, gelten andere, meist geringere Anforderungen. Die Eigentümer können auch bei besonderen Umständen wie beispielsweise Denkmalschutz eine Befreiung beantragen.

02Wer ist verantwortlich für die Umsetzung der Forderungen?

Grundsätzlich sind Eigentümer und Bauherren für die Einhaltung der geforderten Maßnahmen verantwortlich. Paragraf 8 des GEG

gibt jedoch den Hinweis, dass auch Personen für die Umsetzung verantwortlich sind, welche im Auftrag des Bauherren oder des Eigentümers handeln.

03Welche Hinweise sollte der Planer dem Bauherren oder Eigentümer geben?

Der Gebäudeeigentümer muss eine für das Gebäude- und Energiemanagement zuständige Person oder ein Unternehmen benennen, um die Potenziale für einen energetisch optimierten Gebäudebetrieb zu analysieren und kontinuierlich zu heben.

04Was ist bei der Inbetriebnahme zu beachten?

Im Gegensatz zu einer klassischen Anlagenübergabe muss nun ein technisches Inbetriebnahme-Management durchgeführt werden, um einen optimalen Betrieb sicherzustellen. Dies muss mindestens eine Heiz- oder Kühlperiode andauern.